Психология переживанийСтраница 2

Типология "состояний" поведения.

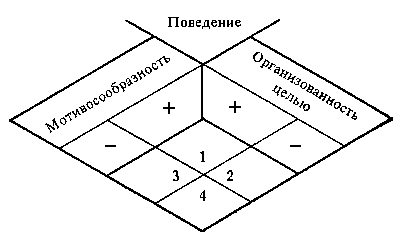

В затруднительной для субъекта ситуации мы можем наблюдать формы поведения, соответствующие каждому из этих четырех типов.

Поведение первого типа, мотивосообразное и подчиненное организующей цели, заведомо не является фрустрационным. Причем здесь важны именно эти внутренние его характеристики, ибо сам по себе внешний вид поведения (будь то наблюдаемое безразличие субъекта к только что манившей его цели, деструктивные действия или агрессия) не может однозначно свидетельствовать о наличии у субъекта состояния фрустрации: ведь мы можем иметь дело с произвольным использованием той же агрессии (или любых других, обычно автоматически относящихся к фрустрационному поведению актов), использованием, сопровождающимся, как правило, самоэкзальтацией с разыгрыванием соответствующего эмоционального состояния (ярости) и исходящим из сознательного расчета таким путем достичь цели. [31]

Такое псевдофрустрационное поведение может перейти в форму поведения второго типа: умышленно "закатив истерику" в надежде добиться своего, человек теряет контроль над своим поведением, он уже не волен остановиться, вообще регулировать свои действия. Произвольность, т.е. контроль со стороны воли, утрачен, однако это не значит, что полностью утрачен контроль со стороны сознания. Поскольку это поведение более не организуется целью, оно теряет психологический статус целенаправленного действия, но, тем не менее, сохраняет еще статус средства реализации исходного мотива ситуации, иначе говоря, в сознании сохраняется смысловая связь между поведением и мотивом, надежда на разрешение ситуации. Хорошей иллюстрацией этого типа поведения могут служить рентные истерические реакции, которые образовались в результате "добровольного усиления рефлексов" [19], но впоследствии стали непроизвольными. При этом, как показывают, например, наблюдения военных врачей, солдаты, страдавшие истерическими гиперкинезами, хорошо осознавали связь усиленного дрожания с возможностью избежать возвращения на поле боя.

Для поведения третьего тира характерна как раз утрата связи, через которую от мотива передается действию смысл. Человек лишается сознательного контроля над связью своего поведения с исходным мотивом: хотя отдельные действия его остаются еще целенаправленными, он действует уже не "ради чего-то", а "вследствие чего-то". Таково упоминавшееся поведение человека, целенаправленно дерущегося у кассы со своим конкурентом в то время, как поезд отходит от станции. "Мотивация здесь, - говорит Н. Майер, - отделяется от причинения как объясняющее понятие" [19].

Поведение четвертого типа, пользуясь термином К. Гольдштейна, можно назвать "катастрофическим". Это поведение не контролируется ни волей, ни сознанием субъекта, оно и дезорганизовано, и не стоит в содержательно-смысловой связи с мотивом ситуации. Последнее, важно заметить, не означает, что прерваны и другие возможные виды связей между мотивом и поведением (в первую очередь "энергетические"), поскольку, будь это так, не было бы никаких оснований рассматривать это поведение в отношении фрустрированного мотива и квалифицировать как "мотивонесообразное". Предположение, что психологическая ситуация продолжает определяться фрустрированным мотивом, является необходимым условием рассмотрения поведения как следствия фрустрации.

Рекомендуем к прочтению:

Социализация: непрерывный процесс

Наиболее интенсивно социализация осуществляется в детстве и юности, но развитие личности продолжается и в среднем и в пожилом возрасте. Д-р Орвиль Г. Брим-младший (1966) одним из первых высказал мысль о том, что социализация происходит в ...

Проксемика

У русских, как и у других национальностей, расстояние, при котором совершается коммуникативный акт, так же зависит от стиля отношений, ситуации, социальных, возрастных и половых различий. Рассматривая невербальное общение русских с точки ...

Тренинг как средство развития

мотивации достижения

Важнейшим принципом отечественной педагогики и психологии является принцип единства диагностики и коррекции [1, c. 5], [25, c. 12], [22, c.123]. Он означает, что диагностика и коррекция обретают свое наиболее полное значение в том случае, ...